「自然エネルギーを考える会」から提供を受けて、会報などを提供しています。このページは2ページ目です。NO56以前のものは1ページ目をご覧ください。

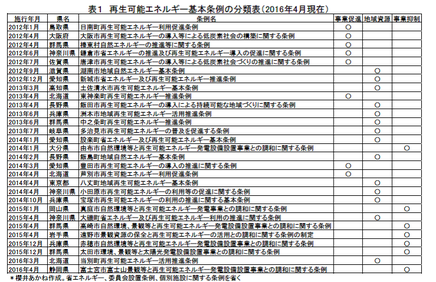

97.府中市はスマートエネルギー都市をめざしていますが、各地の進んだ取組みをみると「再エネ推進条例」を策定し、いわば地域の法律をつくって推進していることがわかります。

龍谷大学の櫻井あかね先生の「再生可能エネルギー基本条例による地域エネルギー政策の現状と可能性」という論考は「日本においては、国のエネルギー政策に地域主体の支援という意図が欠けているといわざるを得ない。そのため、先進的な地方自治体が牽引役となり、地域エネルギー政策確立への土台として、再生可能エネルギー基本条例を位置づけ、施策を展開することが期待される。」「再生可能エネルギー基本条例は、地域合意を図るルールとして有効」として2016年時点での各地で制定された基本条例の特徴を分析しています。

5月に予定されている上映と討論で府中市のこれからを考えるにあたり、まず「再エネ推進基本条例」を議論すべきではないでしょうか。「条例」は法令の規定を上回るものでも違法でないとする判例もあり、特に地域の合意を図るうえで有効です。

96.中国のめざましい技術の進展ぶりは「爆進イノベーション」といわれています。太陽光パネル分野の進展ぶりを学びました。

私たちが中国の進展ぶりに注目している矢先、NHKが去る12月17日などに「脱炭素革命の衝撃」が放映しました。今年、生産量トップに躍り出た中国jinko社のパネルを300万枚使うアブダビの世界最大の太陽光発電所は原発1基分に相当し、電気代は1kwhあたり2.6円で従来の1/5になる・・世界のマネーは脱炭素に向かって大きく動きつつある・・・というもので一方、停滞する日本の現状を「環境宣言」をしたリコー(会報NO98 で紹介)の技術者の悪戦苦闘ぶりで描き出しています。更に12/18には報道ステーションが再エネ中心で立ち上げた新電力に対して既存の送電網をもつ大手電力会社が「原発再稼働に向けて容量を確保する必要がある」「容量の増強にはお金が必要」と接続に難色を示す現状を報道しました。

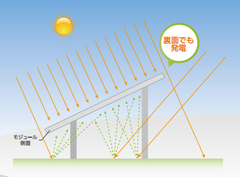

ここでは投資家に「再エネはペイできる」と判断させた中国の技術の進展ぶりを更に把握したいと思います。両面で発電し、電気を効率的に取り出すさまざまな技術を確立しています。

95.あたらしい年2018年に入り、昨年を振り返り、今年のメインイベントの市と協働の「映画と意見交流」の進め方を話しあいました。

1月 (1)府中市環境政策課との懇談 (2)太陽光の話題:パネルの過積載と設備利用率

2月 (3)東京競馬場の太陽光パネルの見学 (4)ハワイで進む火力より安価な太陽光

3月 (5)「地球温暖化対策推進計画の見直し」の確定(6)スマートエネルギー協議会(仮称)の目論見書案

4月 (7)蓄電池のつくる社会 (8) 高野市長との懇談

5月 (9)蓄電池のつくる社会(2) (10) 製造技術の進展

6月 (11)RE100%めざす企業 (12)ペロブスカイト型太陽電池の進展

7月 (13)議会での質疑と今後の展開へ向けて (14) 市民提案型提案事業としての「日本と再生」

9月 (15) 市民提案型提案事業「日本と再生」プレゼン報告 (16)蓄電池を理解したいもの

10月 (17)市民提案型提案事業「日本と再生」 審査と展開 今後に向けて (18)長野県での国際会議より

11月 (19)アル・ゴア氏の二作目の映画「不都合な真実・後編」 (20)アメリカの現状

12月 (21)100%REアメリカの現状 (22) 中国の再エネ政策の進化

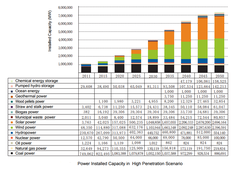

94.中国も猛烈な勢いで自然エネルギー社会に向かっています。

2017年12月4日にNHKのクローズアップ現代が「中国“再エネ”が日本を呑み込む!?」を放映しました。ご覧になった方も多いと思いますが、「今や、中国の太陽光や風力発電技術はその技術の高さとコストの低さで、国内での飛躍的な普及だけでなく、輸出産業になっており、 FIT政策のある日本は絶好の市場で風向のよい日本の山林を中国企業が買い求めている」というものです。「中国は石炭発電による大気汚染に悩み、原発を進めている」と思っている方も多いと思いますが、急速に変化しつつあります。会報では2013年の10月9日に「シルクロードは自然エネルギーの宝庫」と題して広大な国土を利用した風力発電の現場の様子を報告し、またときどきの展示会で中国製の太陽効パネルに言及したことがありました。

中国は2011年の福島原発事故のあとも原発をあらためて「選び取った」といわれましたが、一方で太陽光、風力発電にも力を注いでいました。旺盛なエネルギー需要に応えるために豊富に埋蔵する安価な石炭資源への依存も継続していました。技術的に「模倣」が国際的に問題視された時期もありましたが、2006年以降「創新」(科学イノベーション)という方向が出され、「模倣」から脱して次第にあらたな独自技術を重視するようになり、習政権になってからは思想的にも「偉大な中華民族の復興」が謳われるようになりました。中国の多面的な変貌と太陽光を中心に再エネ政策の進化を概観したいと思います。

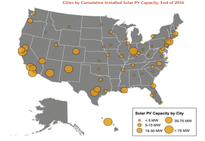

93.更にアメリカのことを調べました。100%REめざす地域が広がっています。

先に紹介したゴア氏の映画の二作目ではアメリカで100%REを目指す各地の動きが紹介されています。アメリカの状況を検索すると100%REに関する情報を多く得ることができます。たとえばシエラ・クラブという著名な環境保護団体が「CITIES ARE READY FOR 100% CLEAN ENERGY 10 CASE STUDIES」で簡単に下記のような各地の紹介を行い、詳しい取組みと参照情報を提供しています。

➀アスペン(コロラド): 象徴的なスキーの町 人口6658人 ②バーリントン(バーモント):州で一番大きい市で再生可能エネルギーによる環境的価値は経済的にも引き合うとしています。人口4.2万人

➂イースト・ハンプトン(ニューヨーク):海岸の町で洋上風力等の再エネが温暖化を避け、コストダウンにもつながるとしています。人口2.1万人④ジョージタウン(テキサス):石油の国の中心で風力と太陽光がお金と水の節約になるとの標語を掲げています。人口5.5万人⑤グランド・ラピッズ(ミシガン):強力な持続可な政策庇護のもとに10年間にわたり追求をしています。人口19.2人で都市部の一部をなしています。➅グリーンズバーグ(カンザス):竜巻が襲う田舎町が「グリーン」を再発明します。人口785人 ⑦ロチェスター(ミネソタ):市の未来エネルギーのカギは主な経済的主導と地域の合意です。人口10万人。⑧サン・ホセ(カリフォルニア):シリコンバレーの中心地は太陽光や革新的進展で「グリーン化」の追及を受け入れています。人口96万人 ⑨サン・ディエゴ(カリフォルニア):太陽が照りかえすこの町は全面的な各層からの支援で再エネのペースを保っています。人口137万人 ⑩サンフランシスコ(カリフォルニア):グリーンを先導するこの市は自治体がまとめて電力購入する手法で消費者に再エネのゴールに向かう選択と保証を与えています。人口86万人

92.アメリカの自然エネルギーの現状を紹介しました。

先に紹介したアル・ゴア氏の映画「不都合な真実・後編 放置された地球」(「an inconvenient sequel: truth to power」)では「地球温暖化対策の決定打は再エネ革命」として、世界各地の取組を紹介しています。そのなかでゴア氏の母国での進展ぶりにも触れて、都市部で太陽光パネルを普及させたビジネスモデルとしてsolar city社の「第三者所有(Third-Party Ownership:TPO)モデル」の例をあげ、更に100%REを目指す地域について具体例をあげて例示していました。これまでアメリカの再エネ事情については、離島であるハワイ州を紹介してきましたが(会報NO91など)、この映画に触発されて、急きょ、あらためてアメリカの動きの一端を紹介します。

91.アル・ゴア元副大統領のあたらしい再エネ推進映画をみた感想です。

二作目の「不都合な真実・後編」は、この10年間に起きた多くの地球温暖化にもとづく自然現象の顕著な変化と世界各地の破壊的災害の深刻さと、このままでは世界はどうなるかを描き出しています。そして2015年のパリ協定の締結に至るアル・ゴア氏の活動、更に二酸化炭素の排出量の低下に漕ぎつけたキーテクノロジーとしての再生可能エネルギーの技術の進展ぶりに着目し、温暖化対策に反対するトランプ大統領による逆流現象にもかかわらず人類の未来のために各国は結束できるという感動的な呼びかけで終わっています。この映画は10月25日から11月3日までの東京映画祭で「特別招待作品」として上映され、ゴア氏自身が招かれました。折しも11月16日のNHKのクローズアップ現代でゴア氏をインタビューし、地球温暖化対策の「伝道師」として活躍しているゴア氏の素顔に迫っていました。

自然エネルギー社会にむかうことが、人類の歴史のなかでどのような意味をもっているのか、いくつか印象的なテーマについて報告します。

90.2017年9月に「地域再生可能エネルギー国際会議2017」を初めて長野県で開催されました。

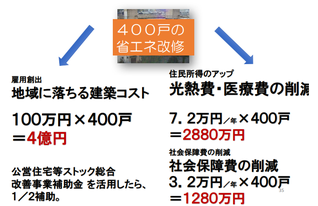

欧州で開催されてきた「地域再生可能エネルギー会議(Local Renewables Conference)」(国際団体である「持続可能性をめざす自治体協議会」(以下「イクレイ」と略)とフライブルグ市(ドイツ)による共催)の“海外版”として、日本環境省、長野県、イクレイの共催による、「地域再生可能エネルギー国際会議2017」を初めて長野県で9月に開催されました。世界の1500の自治体が参加する『イクレイ』という団体があるというのは心強いことですが、府中市のような大都市近郊のベッドウタンのような地域が「スマートエネルギー」を考えるときのヒントになる情報があるだろうか・・・という視点で報告のpdfファイルを調査中です。2日間の報告は多岐にわたっていますが、調べた範囲でその一部を紹介します。再エネ投資の効果などが広く議論されました。

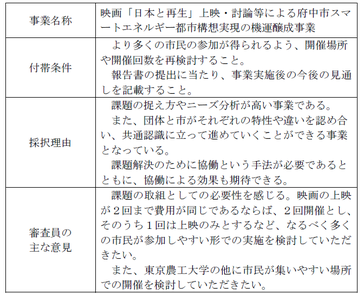

89.市に提案した映画上映等の企画の審査結果が出ました。「条件付き採用」でした。

8月10日の北庁舎3階会議室でのプレゼンのあと9月15日付けで下記の「条件付採択」の連絡があり、9月27日までにその条件を満たすための「提案書の再提出」を求められました。

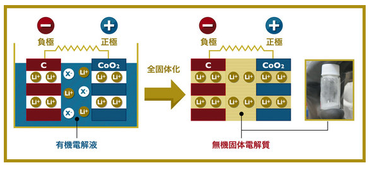

88.いま話題になっている蓄電池というものをしっかり理解するために学習しました。

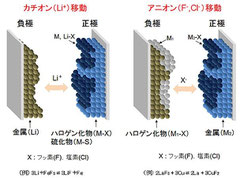

までも再エネ社会へのカギになる蓄電池の技術を紹介してきました。(NO77 電気を貯める NO94 蓄電池のつくる社会 NO96 蓄電池のつくる社会②)この世界は日進月歩で希望に満ちています、この夏はトヨタが「『全固体電池』を採用した電気自動車を2022年にも発売する」という発表をしました。輸送の分野でガソリンなどの化石燃料を代替することができれば、大きな進展になります。「全固体電池」とは電気を運ぶリチウムイオンを正負極間を移動させるのに従来の液体の有機電解質にかわって新しい素材の固体電解質が「イオンを固体の中をあたかも液体の中を流れるかのように動き回れる」性質をもち、その「電気の通しやすさ」(イオン導電率)が現在のリチウムイオン電池の有機電解質(液)よりも2.5倍も優れており、その結果、数分でフル充電が完了するほか、漏れて発火する畏れがない・・・などの利点を備えるものです。材料の開発など長い研究の成果です。成功すれば太陽光発電システムに利用されるようになるでしょう。

電池の分野は、歴史があり、多くの研究者がさまざまな側面から複雑なアプローチをしており、その内容を市民が正確に理解することはたやすくありませんが、その進展ぶりの一端を高校生に戻ったつもりで考えてみたいと思います。

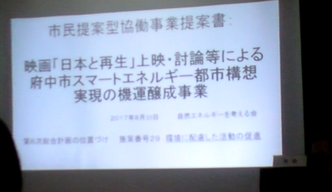

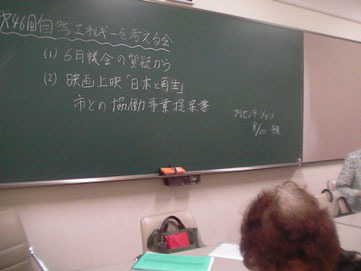

87.2017年8月10日に映画「日本と再生」の上映等の提案のプレゼンテーションがありました。

北庁舎3階の会議室で午後1時半から行われ、公開なので提案した団体の関係者の方や、議員の方など傍聴される方もいました。自然エネルギーを考える会からも5名が傍聴しました。

最初に8分間、パワーポイントによる説明を行い、そのあと10分程度の審査委員による質疑があり

ました。

➀ 府中市には「スマートエネルギー都市構想の実現」という高野市長の公約と環境施策があること

② その実現には市内各団体・市民の協力が必須で、「会」はすでに高野市長とも懇談を行っていること

➂ 「日本と再生」の上映と討論は、この気運を高めるきっかけになること

④場所は、大学との連携という意味でも農工大の大講堂が適切と考えること

⑤議論を有効に進めるためにはアドバイススピーカが必要で、内諾を得ていること

などを説明しました。映画の内容についても、映画のカットシーンで世界や日本各地の取組みをいくつか紹介してご理解をいただきました。

86.2015年の映画「日本と原発」の上映に続いて映画上映等を企画していますが、市の制度を活用することになりました。

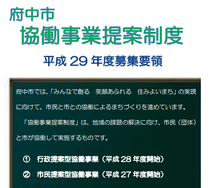

府中市には、「協働事業提案制度」というものがありその一つとして市民が提案して、その事業を市と市民団体が協働で行う制度があります。提案すれば、そのまま認められるものではなく、提案書にもとづく審査があり、その審査は前年度に実施されます。過去の実績は

平成27年度 6件提案 4件採択

平成28年度 3年提案 2件採択

平成29年度 4件提案 2件採択

とのことです。平成30年度実施事業(2018年4月以降実施)の提案に、懸案の映画「日本と再生」の映画上映等のイベントを「市民提案型協働事業」として提案してみることが6月3日の第46回例会で議論され、確認されました。

85.高野市長のスマートエネルギー都市公約について、議会でも議員から質問が出ています

ある議員が市長の公約した「スマートエネルギー都市構想への思い」や「府中市の現状」「国が掲げるスマートコミュニティ都市構想をどう理解しているのか」という質問通告があり、高野市長と生活環境部長が答弁しました。3月に「会」も高野市長と懇談しており、その後の展開として注目し、傍聴しました。概要を報告し、コメントします。

高野市長は「公約に掲げた思い」として「省エネの推進や再エネの拡大は、自然との調和、持続可能な街づくり、まちの魅力や価値の向上につながる。」との認識から公約に掲げた、太陽光パネルの導入への補助や街路灯のLED化等を進めてきたが、今後はこれに加えて、この分野に経験と知見を有する企業や大学と連携して、市民協働で公約を推進したい」と答えました。

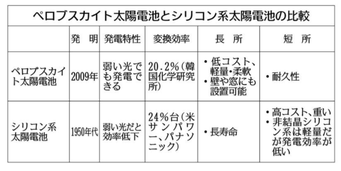

84.太陽光電池はシリコン等だけではありません。あたらしいタイプの電池も台頭し始めています。

2014年9月20日の会報No40で、「PV Japan2014」の展示会を見学した際に「材料を塗布して生産できる低コストのぺロブスカイトという結晶構造の太陽電池で変換効率が、2009 年時点の 3.8%から 2014 年5月時点で 19.3%にまで向上するという進展があり、『これぞ未来の太陽電池』といっきょに研究が加速している」と報告しました。以来、3年近くが経過していますので、現状と課題をまとめておきたいと思います。

83.地域だけでなく企業のなかでも100%自然エネルギー(100&RE)を目指す企業が世界中で広がっています。

今までハワイ州を紹介したように国の州や、地域、自治体の単位で自然エネルギー100%をめざす動きがあることは、折りに触れて紹介してきました。(会報 No29,No91など)

人間の生産、経済活動の重要な一形態である企業活動でもこの動きは具体的になっています。グローバル化した今、この動きは世界的であり、生産、企業活動に必要なエネルギーを「100%再生可能エネルギーで」をめざす企業は2014年に国際的な非営利団体である「The Climate Group」をつくって、CDP(Carbon Disclosure Project)と連携して「RE100」という運動を行っています。

参加する企業は自ら「達成目標をかかげ」公表し、その実現に向かう姿をアピールしています。「RE100」は2015年以来、年次レポートを作成して報告し、アメリカ、欧州、中国、インド、UAEなど地域に着目した取組も紹介しています。

82.太陽光から電気を得る技術は、ますます進展し、低価格化しています。その製造技術をウオッチしました。

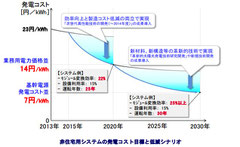

エコロジーオンラインというネット情報誌は2017年の1月に「太陽光発電は後10年で石炭より安くなる」という記事を載せています。

曰く「発電に使われるエネルギーのなかで石炭が最も安いと言われてきた。世界の平均でいうと1キロワットを発電するのに6セントかかっている。ところがここ最近、最も安いエネルギーとしての座を太陽光発電に明け渡そうとしている。そんなニュースが米Yahoo!で紹介されている。昨年、チリやアラブ首長国連邦で、太陽光の発電コストは石炭の6セントの半額、なんと3セントを切っている。それに続いて今年はサウジアラビア、ヨルダン、メキシコが、太陽光発電のオークションや入札を導入し、さらに発電コストを下げると考えられているという。太陽光発電は不安定だという石炭業界の言い分も、太陽光発電の低価格化の波の前で力を失いつつある。このまま大量生産が続けば太陽光発電の発電コストは確実に下がる。・・・・」

まさに製造技術の進歩こそ王道です。

太陽光が未来のエネルギーの中心になるであろうことは、次第に現実感を帯びてきています。単純な大量生産効果だけでなく、製造技術の改善で今まで無駄になっていたものを生かし、効率を上げることで製造原価を低減させることが王道です。その意味で、着目すべき技術の進展について紹介します。

81.大規模な蓄電池システムで太陽光の電気をあますところ溜め込み地域全体を自然エネルギー社会にするプロジェクトを世界に学びました。

すでに紹介した島根県隠岐諸島での「隠岐ハイブリッド・プロジェクト」は日々の自然条件による出力の短周期変動と太陽の位置の変化などに伴う季節的な長周期変動をNAS電池とリチウム電池の二つの性質が異なる蓄電池を組み合わせることで協調して全体的な電源変動に対応し制御するシステムを確立することをめざすものでした。

再生可能エネルギー80%を目指すドイツは自然的な条件に支配される再エネ電源の安定供給技術の開発には熱心でしたが、日本の蓄電技術を生かした実証プロジェクトがドイツで4月から始まっています。

ドイツの北海に面した北西部に風力発電所が集まっており、最大の集積地がニーダーザクセン州です。日本のNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)とニーダーザクセン州の経済・労働・交通省が2017年3月19日に協定を結び、日本のメーカーの蓄電池システムを使って電力の需給状態を安定化させる実証事業に取り組むことになりニーダーザクセン州の北部にあるファーレル市で実施されます。風力発電や太陽光発電の急激な出力変動をリチウムイオン電池に充電・放電して吸収し、長時間にわたる電力の需給バランスを大容量のNAS電池で制御する仕組みで島根県の隠岐諸島で2015年度から実施しているシステムと同じです。

80.2017年3月13日、高野市長と懇談しました。

3月議会のさなか、3月13日午後2時から30分間、高野市長と懇談しました。会からは8名が参加しました。

府中市は高野市政2期目で「スマートエネルギー都市構想」を掲げたことを受けて、特に「地球温暖化対策推進計画の見直し」であらたな「施策」として付け加えられました。

この計画のパブリックコメントで府中市は

「スマートエネルギー都市の構築にあたりましては、市のみならず、事業者や学校との協働により、市民意見を 取り入れながら推進する必要があると認識しております。組織整備を含め、計画期間内の具体化に向け、情報収集や市内外の事業者、関係機関との調整に努めてまいります。」との方針を示しました。

79.隠岐の島での蓄電池システムを併用した太陽光プロジェクトについて学びました。

「スマートエネルギーウイーク2017」が東京ビッグサイトで3月1日~3日に開かれ62,000人以上が参加。報道によるとも「二次電池展」への入場者が多く、メーカーも住宅用などを念頭に「太陽光+蓄電池」の方向に動き出していること伝えています。再エネを安定電源として実用化するための蓄電池の意義が改めて注目されているようです。太陽光と併用したシステムについて学びました。

78.「スマートエネルギー都市」の実現に向けて何から始めるべきでしょうか?

「会」が提出したパブリックコメントに対して「スマートエネルギー都市の構築にあたりましては、市のみならず、事業者や学校との協働により、市民意見を 取り入れながら推進する必要があると認識しております。組織整備を含め、計画期間内の具体化に向け、情報収集や市内外の事業者、関係機関との調整に努めてまいります。」との方針を示しました。ここで「市のみならず、事業者や学校との協働により、市民意見を取り入れながら推進する必要があると認識しています」という下りからは「スマートエネルギー協議会」(仮称)のようなものが考えられます。

77.府中市の地球温暖化対策推進計画が見直され「スマートエネルギー都市の実現」があらたな施策に追加されました。

「スマートエネルギー都市の構築」は単に意思表明に止めず、関係機関や部署への打診、構想、具体化など他市の例にも学び独創的に旗振りをすべき、また計画終了時には「構築」された姿を見せることを目標にすべき、といった意見を「自然エネルギーを考える会」で提出しました。

76.進むハワイでの太陽光発電について学びにました。

2014年1月ハワイ諸島の自然エネルギーについて報告しました。その後、電力の多くを化石燃料に依存してきた米国ハワイ州は再生可能エネルギーの拡大に意識的に

取り組んでいます。その後、2015年5月5日には、全米50州の先頭を切って2045年までに再

生可能エネルギーを100%に到達させる法案が議会で承認され法律として成立しました。

75.2017年1月26日、市内にある東京競馬場の太陽光パネルを見学しました。

府中には「東京競馬場」があります。大正12年(1923)4月、競馬法が公布(7月施行)され禁止されていた馬券の発売が実施され競馬は次第に盛んになってきました。敷地が六万余坪しかない目黒競馬場には拡張の余地がなく将来、大競馬場として改築するには他の土地に移転するしかないという結論になり、極秘裡に新競馬場の選定を始めました。当時の府中町は多磨村、西府村を含めても人口約1万5千人という小さな町で、「交通至便」ともいえない立地条件でしたが、多摩川水系の豊富な水と良質の青草に恵まれており、町が一丸になって熱心な招致運動をしました。候補地としては他に浅間山(府中市)のあたり、小金井カントリークラブ(ゴルフ場)周辺など十数カ所があったといわれています。関係者が府中、小金井の両候補地を下見して最終的に府中に決定しました。理由は地元の協力態勢と水の豊富さと水質、景色の良いことなどでした。創設当初に建設された2つのスタンドは、その後、様々な変遷を経て、開設60周年を迎えた平成5年に竣工した「メモリアルスタンド」、平成19年にグランドオープンした「フジビュースタンド」が完成し、現在に至っています

74.太陽光パネルの設備利用率を上げ利用度を向上させるための課題について学びました。

発電による電気代を計算する場合、どの発電でも「設備利用率」が問題になります。

太陽光の場合、昼間の晴れた時間しか稼働しないため平均して12%と見積もっています。この設備利用率を向上させる動きが進んでいます。

ところで太陽光パネルを系統に連結する場合、パネルで発生した直流の電気を交流に変換するパワーコンディショナ(パワコン)にも定格が定められていて、通常は設置したパネルの定格とほぼ同じ容量の定格品を設置します。たとえばピーク時に1kwのパネルを設置した場合には基本的に1kwのパワコンを使います。晴れた日のピーク時には定格通りの電気を流しますが、朝や夕方はパワコンの定格には余裕のある状態です。パワコンは定格をはるかに超えた直流が入力されるとこわれてしまいますが、ピーク時にも一定の余裕があります。実際に太陽光が一番強い時間帯で予想以上の直流入力があった場合でもピークカットするケースもあるからです。

ところがパネルの価格が下がってきたのでパワコンの定格値を超えた容量のパネルを積載することで、朝や夕方の時間帯、または曇りの時間にもパワコンの定格に近い交流出力を得てより多く売り利益を得ようとする動きが進んでいます。

73.2016年12月に市の環境政策課と市の「地球温暖化対策推進計画」の見直しについて懇談し、その内容をまとめました。

2016年12月22日に行われた見直し案についての環境政策課との懇談で、会員からは

「地球温暖化対策推進計画の基本方針に『再生可能エネルギーの導入』が謳われているのに「学校への導入が現在3校で目標が2022年度に5校というのはあまりに目標が低すぎる」

「市民の消費活動で『こうすればCO2排出を減らすことができる』といったわかりやすいアピールとその把握の仕方を考えて欲しい」

「地球環境対策は、格好の『市民協働』のテーマであり、市民に訴えるメッセージ性を重視して欲しい」

「市庁舎の建物が出来る頃には世界の大型ビルではゼロエネルギービルが常識になっている。パネルを置くだけでなく長い先を見た提案を行って市民にもアピールして欲しい」

「スマートエネルギー都市の実現を個別政策に挙げた以上、単なる『意思表明』ではすまされない。組織の壁を超えた横断的な体制で知恵を絞って府中ならではの結果を出して欲しい」

という意見が出ました。

72.毎年1月に会員で一年をふりかえりこの一年のことを話し合っています。

1月 東京都下水道局のスマートプラン2014

2月 高野市長のスマートエネルギー都市 電力自由化一か月前

3月 展示会スマートエネルギーweek2016の報告 府中市議会における質疑から 高野市長との懇談結果

4月 小売自由化を迎えて 自然エネルギーに向かう自治体の動き

5月 実測による電力の使用状況の確認と電力会社の推奨例 地域の電力史

6月 「日本と原発 4年後」を鑑賞しましょう 大きく動くFIT 制度の概要

7月 自然エネルギーの技術進歩 電気を貯める 参院選:各党の自然エネルギー政策

9月 孫正義氏のアジア・スーパー・グリッド構想 太陽光パネルの設置と環境保護

10月 北杜市の自然エネルギー見学 (1)北杜サイト (2)小水力 小水力の普及上の課題

11月 小水力資源を汲み尽す試み 再エネコストの指標 グリッド・パリティ

12月 トランプ氏の出現と地球温暖化対策の行方 原発コストの託送料金への上乗せの動き

71.廃炉費用の託送料金の上乗せの議論が始まっています。

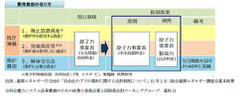

2016年の秋、政府部内に「電力システム改革貫徹のための政策小委員会」(以後「貫徹委員会」)が設置され、廃炉費用等の原発 コストを託送料金に上乗せするという議論が始まっています。

70.地球温暖化に懐疑的なトランプ氏が大統領に決りました。

地球温暖化に懐疑的なトランプ氏がアメリカの大統領に決まりました。日本では学問上、人為的な温暖化への懐疑論を唱える方は少数で、会報NO78の「各党のエネルギー政策」でも確認してきたように、政治の世界で政策上、温暖化に異議を唱える有力政党はありません。

アメリカでは民主党のゴア副大統領が「不都合な真実」を書いて温暖化対策とその普及でノーベル平和賞を得た一方、ブッシュ政権の共和党は温暖化に懐疑的でした。

アメリカの場合、学問的な知識の普及よりも地球温暖化に経済的な利害を有する勢力のロビイスト活動による議員や政治勢力への影響力が大きく地球温暖化を巡る議論は、激しい情報戦の様相を呈して推移しています。今後の動きを注視したいと思います。

69.グリッド・パリティについて考えました。

太陽光パネルの導入を考える際、これらを購入して電気を得るコストと、既存電力から供給を受けて支払う電気代を比較することになります。ここで太陽光による電気が安定性に難があることを除外すれば、既存電力を“買う”よりもパネルを導入して電気を得るコストが安くなればパネルのほうが“お得”ということになります。

この比較はどのように行うのでしょうか?「グリッド・パリティ」とは大まかには既存の電力とコストが等価になる点を示します。具体的なコストは、実際には個々の設置条件や設置地域により発電量が異なり、比較対象に想定する電力料金等によって異なります。

68.あらためて日本の小水力の課題について考えました。

私たちが見学した北杜市の「村山六ケ村堰」の小水力発電は、川の流れに取水口をもうけ、別途、水圧水路を設けて数十mの落差を利用する比較的大規模なもので電力会社が関与するものでした。一方、各種の無数の水の流れがあるこの国の小水力資源を隈なく汲み尽す発想でいくつかの取組が進んでいますので紹介しました。

67.北杜市の小水力施設の見学です。

最初に見た川小石では中に入って映像で説明を受けました。水車と発電機の音で室内では質問などはできませんが、二か所とも振動音を発する水車と発電機と各種の計測データを示すディスプレーには臨場感がありました。

落差が58.1mの川小石では水車の回転計が1000回/分強でしたが、落差が77・5mの「クリーンでんでん」では1500回/分と異なっており、落差の違いがよく表れていました。

66.北杜サイトを見学しました。

10時すぎには北杜サイトに到着し、ガイドを担当する北杜市地球温暖化対策・クリーンエネルギー推進協議会(green hokuto)のヤッケを来た係の方3人がすでに待機していて、見学に入りました。最初に展望台から全体の説明を受け「サッカー場8面の大きさで各区画は研究上、10KWサイズで統一」「単結晶、多結晶、化合物半導体など方式とメーカーの違いで遠くからみても違いがわかります」とのことです。

65.太陽光パネルの設置と環境保護について考えてみました。

太陽光パネルを設置し、普及を進めることは自然エネルギー社会へ向かう大道ですが、同時にこれらが大きな工作物であることから、設置にあたり自然環境や、居住環境への影響を十分に考慮し自然に溶け込んだものになると同時に、その設備は将来的にはリユース・リサイクルなど循環型社会の枠組みに適合したものになる必要があります。複雑な課題を同時に達成することは容易でなく歪みを生み出す畏れもあります。北杜市のように日射量が多く自然エネルギーのメッカとされる場所では、こうした課題の現状がどうなっているのかについても問題意識を持って考えてみたいと思います。

64.大陸を超えて世界の電力網をつなごうという構想があります。孫正義氏のアジアスーパーグリッド構想を紹介しました。

1980年代には一介のコンピュータ関連業者に過ぎなかった孫氏は、30年を経て周知のようにIT事業を成功させ、有数の大富豪になりました。3-11の事故で、原発の危険を知り、新エネルギー市場に参入しました。以来、事故被災者に役員報酬を寄付しているだけではなく、自然エネルギーを発展・普及ささるための啓蒙・研究活動にも個人資金を投じています。それが2011年に設立した自然エネルギー財団です。過去、私たちの会報に載せた情報のなかにも自然エネルギー財団の研究活動による情報もいくつかあります。初期に孫氏は「10年で年商500億の会社にする」と豪語し、「非現実的な法螺話」として去った側近がいましたが、実現させました。孫氏は、3・11事故を受けて「原発によらず世界中の人がエネルギーで困らない未来」に向けて当初から大規模なエネルギー構想を提唱していました。それが「アジア・スーパー・グリッド構想」です。孫氏の活動には「反原発は表向きの姿」といった批判もありますが、その先見性と実現力には驚嘆すべきものがあります。9月9日の財団設立5周年シンポは「世界中の電力網に自然エネルギーをつなぐ」として開催されましたので一端を紹介しました。

63.2016年の参議院選挙を控えて各党の政策をチェックしました。

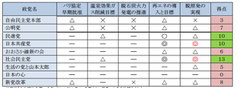

7月10日の参議院選挙ではアベノミクスや憲法・安保問題が中心で、パリ協定採択後、初の国政選挙にもかかわらずエネルギー政策に関する議論は活発とはいえませんでした。過去、多くの戦争はエネルギー資源の獲得を巡って行われました。エネルギーの安定した確保こそ世界平和への条件です。また「WWF ジャパン」や「気候ネットワーク」などの専門機関は各党のこの分野の政策を比較しています。ここでは限られた紙面なので、簡単に各党のエネルギー政策を概観し、専門機関による比較表を転載しました。

62.「電気を溜める」技術について学びました。

「電気を貯める=蓄電技術」が進歩すれば、電気自動車の普及だけでなく、将来的には一般家庭でも系統に繋ぐことなく独立したエネルギー生活を送ることができる可能性もあります。「蓄電池」の進歩の方向性をあらためて勉強しました。

61.大きく動くFIT 制度の概要を勉強しました。

2016年6月9日のNHK報道によるとドイツ政府は、再生可能エネルギーで発電した電力を電力会社が一定価格で買い取る「固定価格買取制度」(FIT)を「時代に合った制度に見直す必要がある」として、来年から廃止する方針を決めたとのことです。16年前に導入したドイツでは発電に占める再生可能エネルギーの割合が、約3分の1に達しており、「今後は市場価格に近い価格で買い取る」としています。また従来の施設については残りの期間、固定価格での買い取りを続けますが、市民などが運営する小規模の電力事業者が発電設備への影響が懸念されています。ドイツではFIT制度の歴史的使命を果たしたとも言えますが今後の動きを注視する必要があります。日本での改正の動きをウオッチしました。

60.映画「日本と原発 4年後」の上映に協力しました。

さくらの会・府中の主催で2016年7月2日「日本と原発 4年後」(13時開場 開演13時30分)が上映されます。河合監督の挨拶も予定されています。収益金は「3・11の甲状腺癌と取り組む関係団体」に寄付されるとのことでした。「会」としては参観希望者分を一括して前売り券(1000円で買い、会員に半額補助する予定です。この際、是非、会員になっていただければ幸いです。すでにこの映画をご覧になった方の感想を掲載し、2015年に農工大で上映した河合監督一作目の「日本と原発」の参観者のアンケートの感想を紹介して、この映画を期待し、考える材料としました。

59.電力の自由化の時代、あらためて府中市の「地域の電力史」を勉強しました。

電力自由化が始まり、2020年には本格的な送配電の分離も予定されています。ここで昭和45年(1970年)に発行された「武蔵府中の電力史」という冊子をもとに私たちの地域の電力の歴史の一端を簡単に辿っておきたいと思います。昭和26年5月1日に「関東配電」は「東京電力(株)多摩支店府中営業所と名称変更して従業員111名で「東京電力」になりました。昭和27年に電源開発(株)が設立され、広域送電網が整備され、昭和33年(1958年)には只見幹線(西南多摩線)が完成し、遠く福島県の田子倉発電所からの電気がやってきました。

58.各家庭で家族の生活事情に応じた電力消費の実際を計測してその結果にそって電力会社を提案するサービスがあります。

昨年来、電力自由化の動きを見つめ、制度の問題点や課題について学んできました。しかし、実際に「自分の家ではどうするのか」ということになると、個人の価値観や判断が入ってくるので、一概に「人様にお勧めする」ことは躊躇されます。すでに「私は経済性とは別に自然エネルギーを中心に検討している」という方も、またセット割引等を重視している方もいるはずです。かといって経済性をまったく無視することはできません。多くはネットの電力比較サイトで「我が家は毎月、○○KW程度使っている」「他社にすると△△円程度安くなるか?・・・」といった目論見をしますが、各社のメニューは単純ではなく、電気を利用する時間帯の違いなどによってメニューを設けています。そこで実際に電力の使用状況を実際に計測して、メニューを検討するサービスを体験しましたので報告しました。

57.電力自由化に向かう自治体の動きを学びました。

私たちは高野市長に「府中ならでは自然エネルギーに向かう取組みの工夫を」と問題を提起し、いくつかの参考事例を資料とともに示しました。最近の自治体の動きを更に学びました。

自治体が主導する自然エネルギーの推進についてはいくつか調査事例があり2015年3月に環境省が「地方自治体の地域エネルギー政策推進に向けた 取組み状況について」を報告しています。また千葉大学と環境エネルギー政策研究所は2007年から続けているエネルギーと食糧の「永続地帯」ついての調査を発表しており、最近、エネルギー自給100%を突破した市町村は2015年3月末の時点で100カ所に達し都道府県別では地熱が豊富な大分県が38%とトップで続く“風力”の秋田県でも30%を超える自給率になったことを報告しました。地域人口密度やの資源事情を反映しています。

府中市に”自然エネルギー社会をめざす都市宣言”を

府中市に”自然エネルギー社会をめざす都市宣言”を